| 开发商 苏文投集团 | 景观设计 广州山水比德设计股份有限公司(顾问) | 项目地点 苏州市姑苏区南门路94号 | 设计时间 2024年8月 |

苏州第一丝厂改造

2024年电视剧《小巷人家》热播,以苏州第一丝厂家属区为叙事舞台,将镜头对准20世纪70年代末的时代洪流,在斑驳的砖墙与交织的巷陌间,铺陈出一幅工业文明与市井烟火共生的温情画卷。

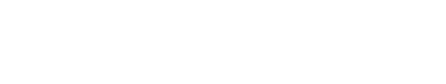

苏州第一丝厂发生的故事是那个年代集体记忆的缩影——轰鸣的织机声曾是城市经济的脉搏,人民路两侧的丝织业遗迹仍镌刻着“桑蚕血脉”的荣光。如今,丝厂褪去鼎盛时期的喧嚣,承载着计划经济时代集体生活的温度,也映照着改革开放后社会转型的阵痛与希望。

海德格尔曾说:“存在”即时间,时间是存在的呈现,也是存在本身。新与旧,过去与未来,在时间刻度上存在。时代奔涌向前,身后是滚滚的历史尘烟。

旧厂区空间功能和尺度的活化上,如何续接苏州丝绸文明的吉光片羽,重塑场地记忆,是设计的发心立场。

我们试图提取在地元素,使用设计手法赋予场地新使命,将场地打造成一个集合了历史文化保护、商业零售、文创办公等多种业态的现代开放式街区,续写场地新篇章。让建筑不再是冰冷的构造,而是能与人和城市有深层链接和关系的存在。在物理空间的转换中,寻求心灵与文化的深度对话。

用设计为空间赋予场地的时间永续,黏合未来与过去。用“在场”,回应“时间”的存在。

苏州第一丝厂,位于苏州市南门路94号,前身是始建于1926年的瑞丰丝厂。

解放以后,苏州第一丝厂几度辉煌。改革开放的深化让中国丝绸业的格局悄然巨变,如今的一丝厂是苏州唯一完整地保留民国时期民族工业的标志建筑红砖瓦房,拥有悠久的历史和深厚的文化以及中国传统丝绸产业的生产景观,也是首屈一指的文旅交融示范站点。它不但驰名姑苏城,更享誉中外,体现了吴门人对苏州丝绸文化的执着坚守与传承。

1925年,日本蚕丝业片仓制丝公司在此建成完全由日资在华经营的第一家缫丝厂——瑞丰丝厂

1938年,改称华中蚕丝公司苏州丝厂

1946年2月,工厂复工,改名为中国蚕丝公司苏州第一实验丝厂

1949年4月27日苏州解放,政府接管并改名公营中国蚕丝公司苏州第一丝厂,同年7月重新开工

2001年,七月改制为股份制企业

2005年,一丝厂被国家旅游局命名为“全国工业旅游示范点”

2019年,第一丝厂被收购为国有企业

项目厂区历史悠久,经过百年时代变迁,厂区工业使命蜕变,场地面貌早已陈旧,其原有的地块功能逐步退化。

场地保留了大量的红砖瓦房,砖混结构。红砖外墙搭配平缓的红色平瓦屋面,呈现民国工业建筑的特征,建筑间大量桑树与松树繁茂生长,厚重的历史气息,深刻的工业痕迹,强烈的视觉冲击让我们感受到了历史的使命感和责任感。

△ 现场红砖掩映、植物生长繁茂

场地运营及条件不完善、公共尺度失衡、半旧不新、商业场景不足等问题都需要解决。如何将工业遗产转换成符合当下需求的商业空间?如何突破现存的空间格局打造更亲人的景观空间?如何运用和延伸在地文化?

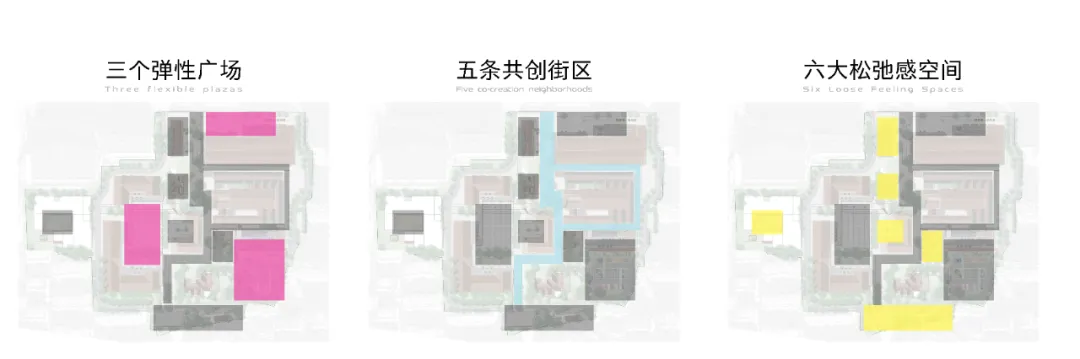

设计团队针对场地属性,以苏州丝厂的文化为脉络,最大化保留场地大树红砖绿影的记忆,用景观呈现大基地烘托建筑和大树,并设置弹性空间以配合后期活动植入的整体策略为旧厂区注入新活力,同时保留原有场地历史文化印记。

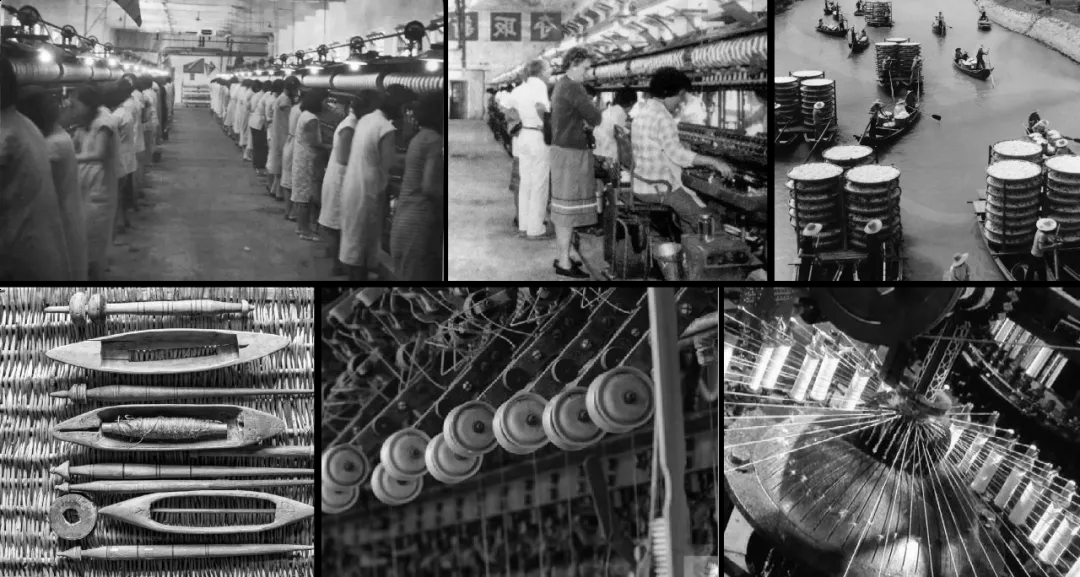

△ 肌理关系研究

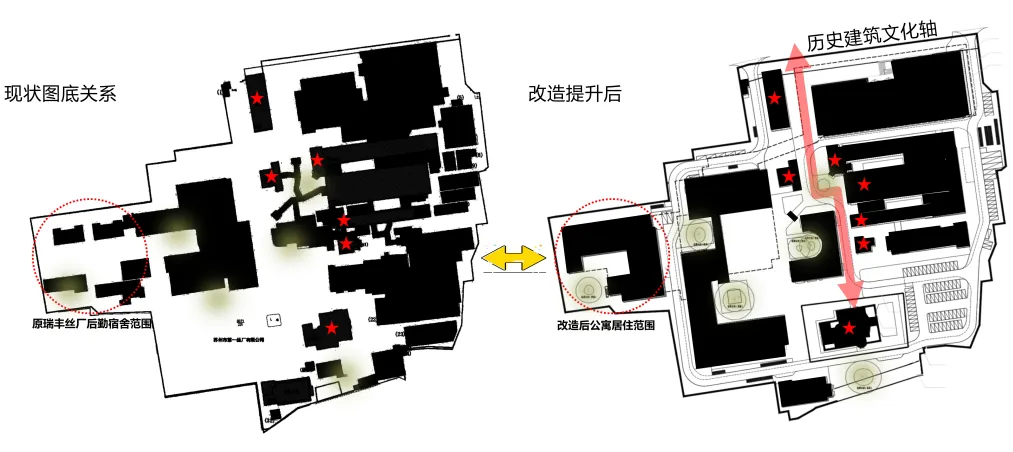

△ 改造效果图

△ 设计效果图

设计保留场地现状树,延续场地原始记忆。在绿影掩映中,将现代设计与自然景观融为一体,营造出宁静且充满都市气息的居住空间。

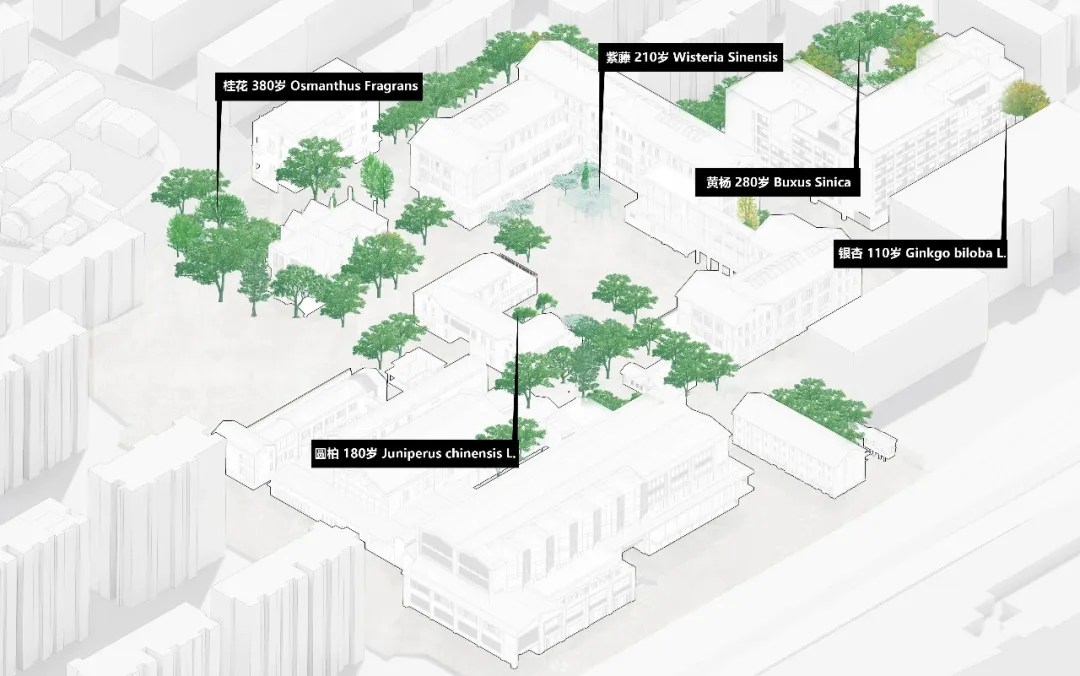

使用大树与空间结合的策略,保留场地131棵原生大树,结合场地大树进行空间区位设计,以空间功能碰撞为目的划分聚落空间,并通过数据模拟测算实现能减排目标。

场地紫藤古树现状

改造后效果图

场地樱花树池现状

提取缫丝元素,将缫丝机零件进行在地转译塑造樱花树池

丝厂建筑作为历史文脉的重要载体,其保护与再生对于维护记忆、促进文化多样性具有不可估量的价值。我们保留场地中的古建筑,进行改造与再利用,保留原厂区空间序列层次,赋予其新的功能与生命力。

通过巧妙的内部空间重构与流线优化,注入新的使用场景,如文化展览、创意工作室或社区活动中心等,使其重新成为城市生活的活跃节点,实现了新旧之间的视觉对话与风格统一。

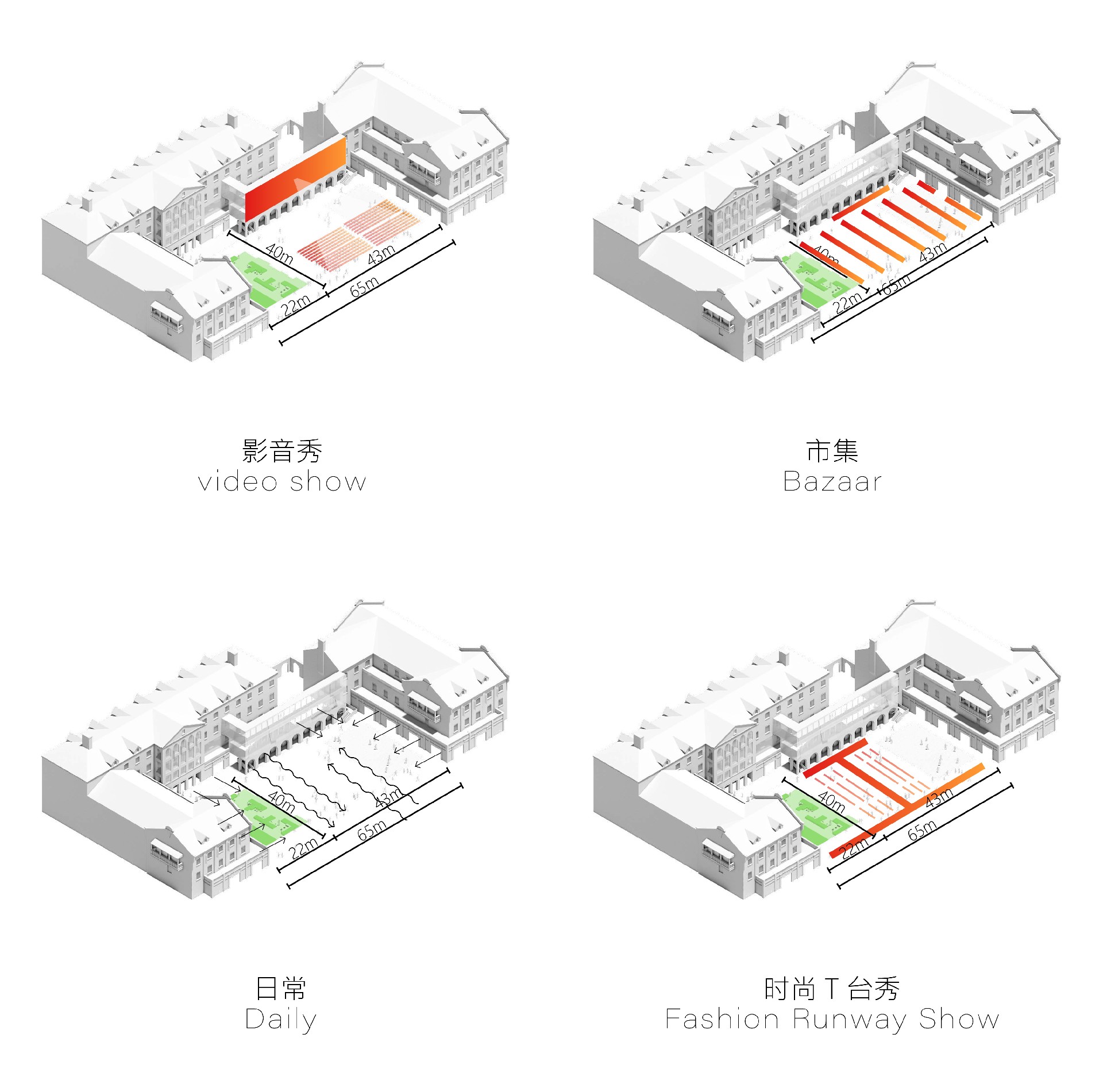

旧城更新的过程是场地延续和革新的共同参与,通过对在地文化的沉淀与历史记忆的提炼,使场地更具识别性。场地针对以女性为代表的年轻群目标客群,通过多功能场地的打造,赋予场地更多的可能性。

在保留原有场地记忆的同时,设计使用在地文化符号和景观元素结合,使用桑蚕丝织元素的创新演绎,增强场地历史感和识别性。并通过触及时尚和设计领域,将工业区的原始粗矿与潮流时尚融合,方便后期运营通过场景打造,设置打卡点等方式,吸引人流聚集。

旗袍针织走线作为其场地指示等方式,增强场地历史感和识别性

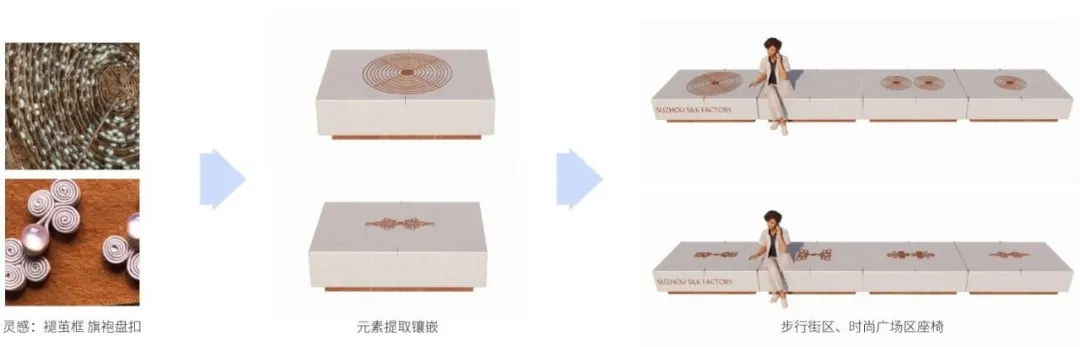

将丝绸产业的日常器物——褪茧框、织机零件、丝卷轴——通过尺度变异与材质重构,转化为兼具功能与象征性的景观装置。使工业遗存蜕变为承载集体记忆的图腾,在虚实交错中再现“缫丝成绸”的产业场景。

缫丝工艺元素转译为休憩座椅

蚕茧和蚕丝的有机叠加演绎

褪茧框、旗袍盘扣等在地元素演绎

根据场地运营需求,用克制的设计手法,减少花池等硬质景观的设置。打造更多的弹性空间,以场地为基底,为商家运营提供更多的空间,赋能运营。

通过因地制宜的设计原则,对原有场地的改造更新,将“去设计化”概念贯穿始终,使其更适应新的场所使命,拓展商业品牌景观面、经营外拓空间等,打造出移步易景、轻松丰富的环境空间,使场地环境对商业支撑得到最大程度体现。

用一棵大树带火一咖啡馆,室内外空间无缝衔接,顾客在品味咖啡的同时,也能近距离感受大树的蓬勃生机,吸引众多游客与本地居民前来打卡留念,促进社区的文化交流与经济发展。通过弹性空间的设置与网红效应的运用,激活场地,展现文化传承与自然融合的独特魅力。

场地现状

工业遗址的再生,本质上是一场与时间的深度对话。设计不再局限于物理空间的修缮,而是以谦卑的姿态潜入历史褶皱,将轰鸣的织机声、斑驳的砖墙密码、集体劳作的温度凝练为可触摸的文化基因。

山水比德作为景观顾问深度参与项目,通过文化挖掘、场景打造、界面提升、内容植入等方法,重塑焕新百年烟火气息。我们希望设计成为文明迭代的翻译者,空间转译消逝的生产场景,让每一道裂缝都长出时代的根系,连接过去与未来。