2019年5月28日,由景观周主办的两场景观公益论坛于上海世博展览馆圆满举办。两场论坛分别围绕《景观的多样性与未来》和《社区景观的营造与探索》两个主题展开,邀请了10位行业具有影响力的人物演讲,吸引了200多位同行参与,干货满满的分享现场构成了一整天的思想盛宴。

山水比德合伙人、上海设计院首席设计师马晓晨受邀出席本次研讨会,在活动当天上午的主题论坛《景观的多样性与未来》中,发表了主题为《废墟花开——空间的束缚与抗争》演讲,从空间的角度论述景观设计的多样性与未来。

马晓晨先生认为空间是多元的,不仅包括有形的物质形态空间,还包括文化意识形态等各种广义上的空间。他所论述的实质,是基于“新山水”体系下的“场所建构”的广泛实践——一个旨在打破边界束缚打破思维常态,链接广义的场所关系的实践。有形的空间是从限定自然开始的,而空间的宿命就是等待被打破。边界的认知是空间哲学的本质之一,所谓的场所精神,实际上是藉由空间这个载体,链接所有的关系:地表空间关系、人与自然、时间、文化的关系、人和人的关系等等。所以对于边界的认知一定程度上决定了景观的发展形态。

▲过滤式空间等级演变

马晓晨先生分享了一个关于过滤式的空间等级演变案例:有意识地削弱由价值塑造产生的空间上对立的等级关系,友善地保持了开放性和该有的温度。

▲文化认知与空间体验

对于时间的身心经验和当下文化认知,马晓晨先生认为空间通行的障碍会导致时间尺度的变化,进而产生空间尺度的错觉。不同的时间区间刻度里,对时间感知的强弱也不同。

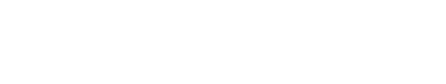

对此他谈到一些特别的感受:“在儿童空间营造中,树上的漂浮感带来的时间折叠效应,促使我们一次次不自主的试图把人‘赶’到树梢上去。”就如同姜文电影里库斯图里察式的“少年视角”中喷薄而出的童心,在某幼儿园的设计中,着力把孩子导向屋顶,去俯瞰周遭的环境。而在社区的设计中,通过个体的童年记忆设定了一个独一无二的归家体验:“回家也可以是一场树影斑驳的游戏,最终带着殊途同归的体验再次重合。”很多时候设计概念就是这样从一个故事而开始。

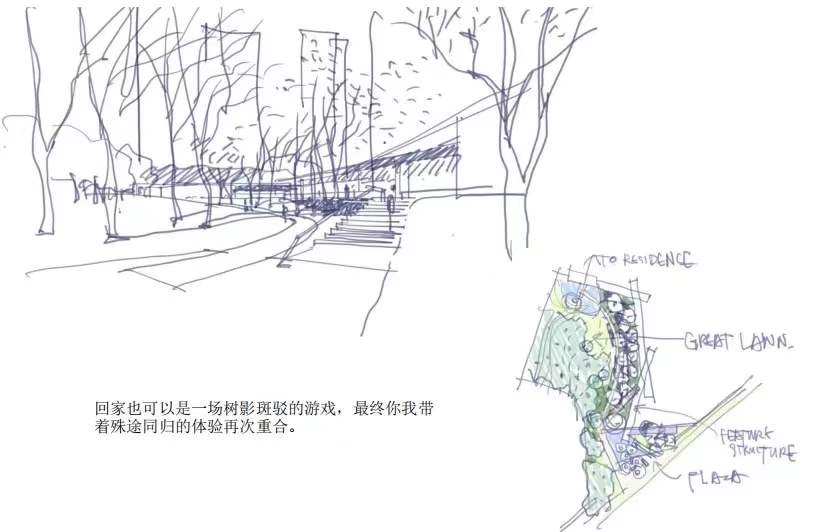

▲形制与礼序的解构

他表示,形制和礼序的解构,是关于对目前新中式设计的一个表达形式。可以理解为:对表象化仪式的解构,实质是对权力崇拜的讽刺。设计在市场化浪潮下,近乎于杂耍和失序疯狂后,也许重返经典是另外一种可能性。重回经典并不意味着复制经典,站立于当下,必须链接过去,指向未来。

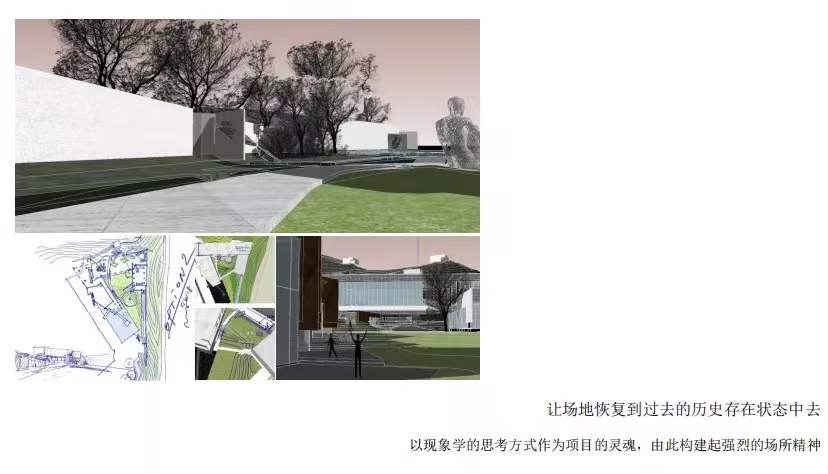

▲场所精神的构建

关于文化束缚的讨论,马晓晨先生表示其本质也是对时间边界的认知。而使场地回复到过去的历史存在状态中,以现象学的思考方式作为项目的灵魂,是另一种构建场所精神的方式。在谈到社区场所时,他表示:文化或场所的仪式,最佳的载体是生产方式与此地之上的人群的关系的留存。建造仪式,就必须跨越传统功能边界。